搜索结果: 1-15 共查到“理学 Nature Communications”相关记录223条 . 查询时间(0.125 秒)

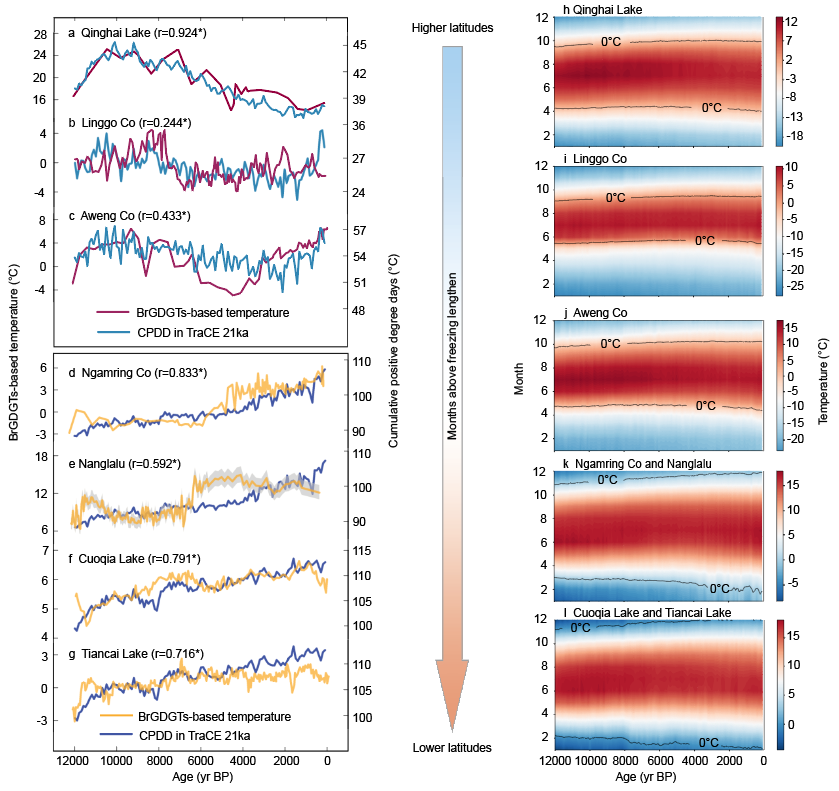

湖泊虽仅占地球表面积的1.8%,但其有机碳封存量却超过全球的10%,在全球碳循环中扮演着重要角色,甚至可与海洋和土壤相媲美。然而,在全球变暖背景下,湖泊中有机碳的长期动态变化仍然存在诸多未知。温度是影响湖泊有机碳封存的关键因素,但其具体机制尚未厘清。近期,中国科学院南京地理与湖泊研究所隆浩研究员联合南京信息工程大学、中国地质大学(武汉)、华东师范大学、福建师范大学、南京师范大学、南京大学以及法国原...

湖泊虽仅占地球表面积的1.8%,但其有机碳封存量却超过全球的10%,在全球碳循环中扮演着重要角色,甚至可与海洋和土壤相媲美。然而,在全球变暖背景下,湖泊中有机碳的长期动态变化仍然存在诸多未知。温度是影响湖泊有机碳封存的关键因素,但其具体机制尚未厘清。2025年2月8日,中国科学院南京地理与湖泊研究所隆浩研究员联合南京信息工程大学、中国地质大学(武汉)、华东师范大学、福建师范大学、南京师范大学、南京...

植被物候是气候变化最直接最敏感的指示器,是监测区域乃至全球尺度植被生态系统变化的关键指标之一。全球气候变化通过影响植被物候期,改变生态系统结构和功能,进而影响生态系统与大气之间碳、水和能量交换。因此,准确评估和预测气候变化对植被物候的影响,对于深入了解全球气候变化和陆地生态系统具有十分重要的意义。过去几十年,全球变暖导致春季物候显著提前,而秋季物候的影响因素较为复杂,导致现有模型对秋季物候模拟与预...

红树林作为全球沿海重要的生态屏障,能够抵御极端天气和海岸侵蚀。红树林宽度大于1公里,其波浪衰减率超过80%,将红树林融入海岸防护系统,可节省全球海岸保护投资3200亿元。然而,随着气候变化加剧和人类活动影响,红树林的保护功能面临严峻挑战,传统红树林护岸能力研究主要在局部区域或单个时期静态开展,而全球尺度红树林几十年以来的护岸能力时空变化格局如何,仍是未知,其海岸保护能力及全球变化特征尚缺乏系统的量...

全球土壤有机碳(SOC)是地球碳循环的关键组成部分,对气候变化具有重要影响。铁氧化物(Fed、Feo、Fep)的矿物保护已被证实为土壤有机碳长期稳定性的关键机制之一,明确陆地生态系统土壤铁结合态有机碳(Fe-OC)分布格局、形成机制、饱和亏缺状态,有助于深入认识陆地生态系统土壤有机碳长期稳定性机制。

桂林理工大学地球科学学院柴明春副教授在Nature子刊《Nature Communications》发表矿床学领域高水平学术论文(图)

桂林理工大学 地球科学学院 柴明春 Nature 矿床学 学术论文

2024/12/20

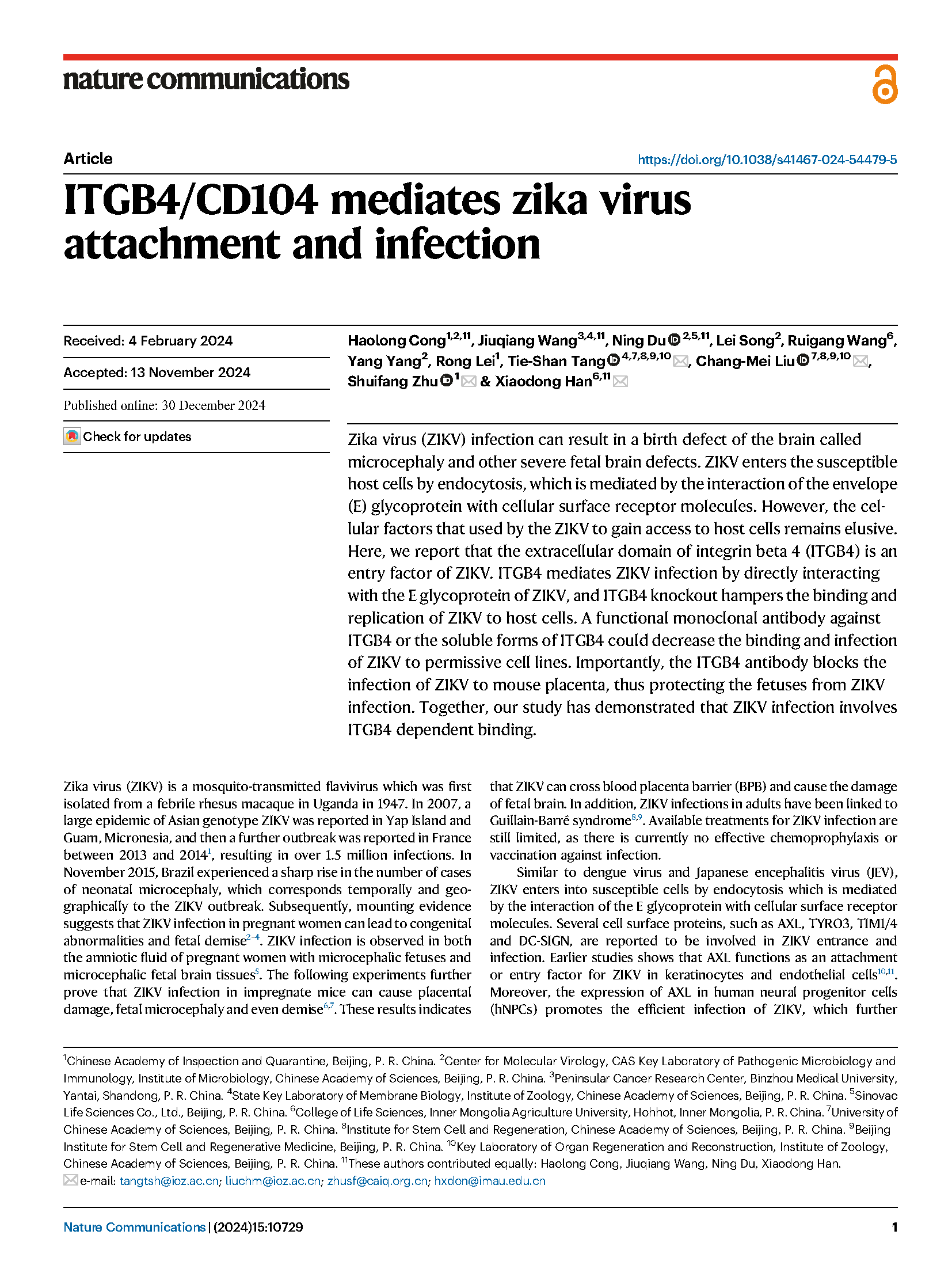

近日,桂林理工大学为第一完成单位、桂林理工大学地球科学学院青年教师柴明春副教授与中国地质大学(武汉)李建威教授团队等多方合作完成的题为“The hyper-enrichment of silver through the aggregation of silver sulfide nanoparticles”的研究成果在Nature子刊《Nature Communications》(IF=14.7...

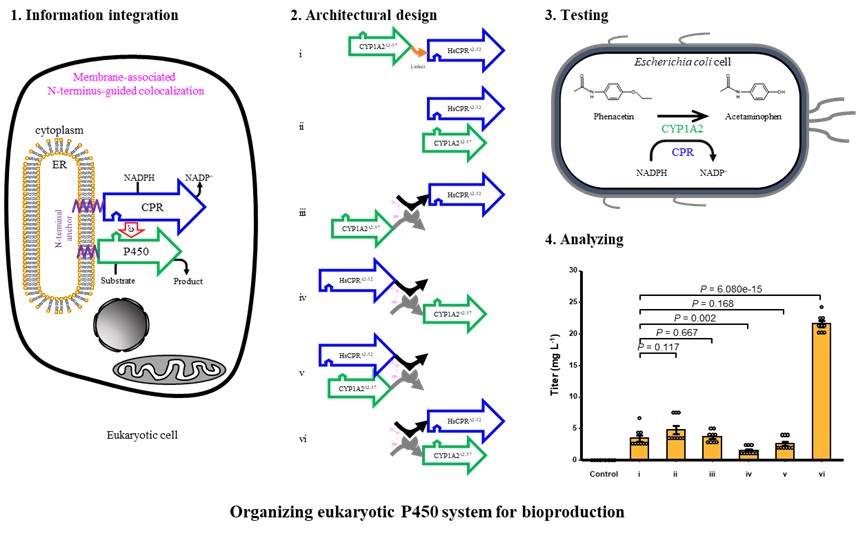

在石蒜科生物碱的合成生物学研究中,汪仁研究员带领的研究团队利用自主开发的模块化真核细胞色素P450酶功能性表达策略,通过设计、重构与调整真核细胞色素P450酶系统的空间架构,首次用实验证明了该酶系统分子伴侣之间的肽链N-端桥连表达的真核细胞色素P450酶系统,可以在重组原核细胞中显著提高植物天然产物和人类药物代谢物的关键中间产物合成。该研究还表明通过调整蛋白分子间的装配架构来克服真核细胞色素P45...

在石蒜科生物碱的合成生物学研究中,汪仁研究员带领的研究团队利用自主开发的模块化真核细胞色素P450酶功能性表达策略,通过设计、重构与调整真核细胞色素P450酶系统的空间架构,首次用实验证明了该酶系统分子伴侣之间的肽链N-端桥连表达的真核细胞色素P450酶系统,可以在重组原核细胞中显著提高植物天然产物和人类药物代谢物的关键中间产物合成。该研究还表明通过调整蛋白分子间的装配架构来克服真核细胞色素P45...

生态系统总初级生产力(GPP)是生物圈与大气之间最大的碳通量,理解GPP的水分响应是准确预测气候变化-碳循环反馈关系的关键。目前的地球系统模型通常基于土壤水分的经验函数(β)来表征GPP对水分亏缺的响应,因为土壤水分是植物光合作用过程的主要限制因子。其中,β取值范围为0到1,β = 1表示无土壤水分胁迫下的最大光合速率。然而,近期的观测研究发现土壤水分过高也会对GPP产生抑制作用。这说...

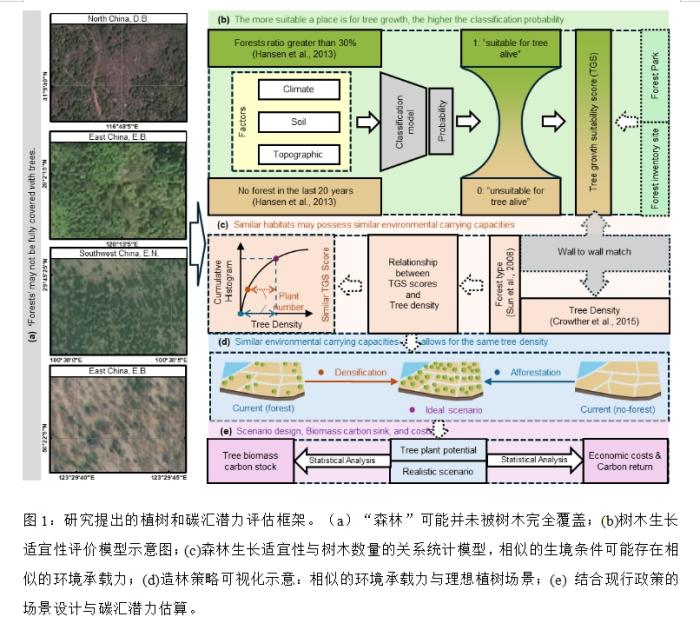

森林是陆地生态系统中最大碳库,提升森林碳汇增量是实现我国双碳目标的重要路径。自上世纪70年代以来,我国过去几十年的规模化造林取得了举世瞩目的成就,但也因缺乏有效规划存在诸多失败的案例。我国当前面临着强烈的人地矛盾和耕林博弈问题,能够用来大规模造林增汇的剩余空间极其有限。此外,我国乔木林整体较为稀疏,低密度与低郁闭度稀疏森林占比过高影响了森林实际碳汇规模。现有的造林潜力评估方法主要强调规模化造林的潜...

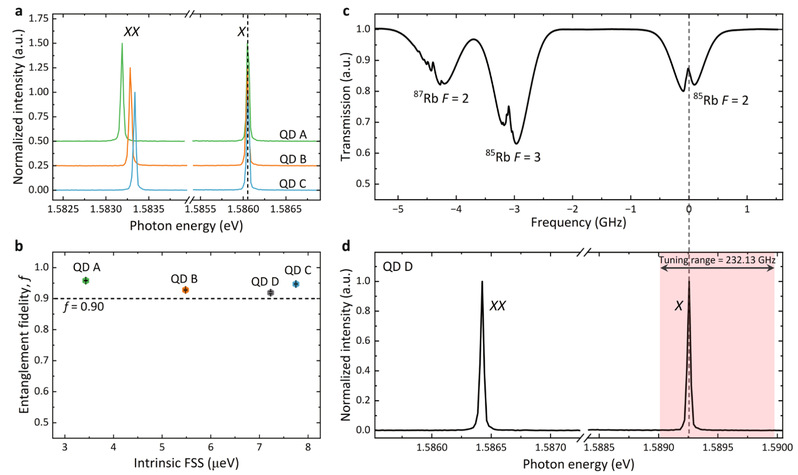

浙江大学信息与电子工程学院刘峰研究员团队在《Nature Communications》发文报道基于量子点的可扩展高性能纠缠光源(图)

刘峰 Nature Communications 量子点 纠缠光源

2024/8/7

近日,河北师范大学地理科学学院郭自晓副教授以唯一第一兼通讯作者身份在国际权威学术期刊《Nature Communications》发表题为“Abiotic synthesis of graphitic carbons in the Eoarchean Saglek-Hebron metasedimentary rocks”的最新研究成果,解密地球早期生命信号的非生物成因机制。

林学院青年教师在《Nature Communications》上发表研究成果(图)

植物 环境 进化 历史

2024/8/21

2024年7月2日,林学院青年教师田地及合作者在《Nature Communications》上发表题为“Environmental versus phylogenetic controls on leaf nitrogen and phosphorous concentrations in vascular plants”的研究论文,在维管植物叶片氮磷计量特征宏观格局驱动机制方面取得重要突破。田...

六磷酸肌醇(又名植酸),简称InsP6,广泛存在于植物中,是种子磷素的主要储存形式,对植株体内磷稳态的维持具有重要作用[1-4]。作物种子中的InsP6无法被人体和动物吸收利用,其大量存在反而会大幅降低肠道对矿质营养元素等无机营养和蛋白质等有机营养的吸收效率,同时这些植酸磷随后通过粪便排入环境造成水体富营养化等问题[5-6]。因此,培育低种子InsP6含量的农作物品种对改善作物营养品质和保护生态环...