搜索结果: 1-15 共查到“知识要闻 力学”相关记录1758条 . 查询时间(1.546 秒)

国家自然科学基金委员会中国学者在频率梳非线性动力学领域取得进展(图)

非线性动力学 机电 激光

2025/4/1

在国家自然科学基金项目(批准号:12427801、12372016)等资助下,上海交通大学机械与动力工程学院张文明教授团队在频率梳非线性动力学领域取得进展。该成果于2025年3月14日以“自锁频、零相差的微机械频率梳(Self-Injection Locked and Phase Offset-Free Micromechanical Frequency Combs)”为题发表在《物理评论快报》(...

人们普遍认为,塑性变形意味着整体结构的不可逆变化,从而导致器件的失效。因此,传统柔性电子器件结构设计通常将金属材料的变形限制在弹性范围内。然而,材料科学的各项最新进展显著提高了金属材料的弹塑性性能,使其能够承受更大的弹塑性变形而不会失效。研究表明,柔性电子器件可以被设计为在发生过局部塑性变形后其电气功能依然能够恢复到未变形状态。这种对塑性变形的重新认识,挑战了传统观点,并突显了在柔性电子器件中充分...

中国科学院力学所在低温推进剂空间增压技术研究中取得进展(图)

低温 空间 气体

2025/3/26

空间微重力环境低温推进剂贮箱增压技术是航天器推进系统的一项关键技术,对未来深空探索任务具有至关重要的影响。相比于推进剂自身蒸气增压,利用不可凝、低互溶异质气体对低温推进剂进行增压,优势明显。然而,空间微重力环境导致浮力分层效应被抑制,气液两相分布构型及与重力密切相关的热质传输机制都将呈现与地面常重力环境迥异的特征。这使得基于地面经验的现有认知难以直接拓展应用到空间环境,严重制约着低温推进剂空间增压...

中国科学院G蛋白偶联受体动态激活机制研究获进展(图)

蛋白 分子动力学 解析

2025/3/27

2025年3月24日,中国科学院精密测量科学与技术创新研究院科研人员在G蛋白偶联受体动态激活机制研究方面取得进展。该研究集成全原子分子动力学模拟和核磁共振技术,解析了毒蕈碱型乙酰胆碱受体从非激活态向完全激活态转变的动态过程,揭示了芳香环动力学在G蛋白偶联受体激活过程中的核心作用。

国家自然科学基金委员会中国学者在耐受极限温度水凝胶研究方面取得进展(图)

分子 力学 柔性

2025/4/1

在国家自然科学基金项目(批准号:T2125009、12102388、92048302、12321002)等资助下,浙江大学杨卫院士团队李铁风教授、杨栩旭特聘研究员和其合作者罗自生教授、李栋副研究员等在耐受极限温度水凝胶研究方面取得进展,针对水凝胶在环境变化时发生相变,导致丧失其固有特性这一难题,通过分子层面的力学设计,提出一种通用性“锁水(hydro-locking)”策略,制备了能够在-115℃...

中国科学院研究发现多层级神经追踪协同实现生物运动视听整合(图)

神经 分离 损伤

2025/3/24

人们听见远处传来的脚步声,余光瞥见晃动的身影,即知有人迎面而来。无论是见其人还是闻其声,人类都能够敏锐捕捉到生物运动信号。视听信号的同步出现更是促进了人们对生物运动的探测和感知。这种促进效应要求人脑协调不同感官接收生物运动信息,并利用自然的视听对应关系进行多感觉整合,从而产生一定的知觉增益。

中国科学院新疆发现二叠纪末大灭绝期间的陆地“避难所”(图)

辐射 生态系统 演化

2025/3/24

距今约2.52亿年的二叠纪末大灭绝是寒武纪以来最严重的生物危机之一。有研究表明,这次危机导致当时海洋中80%以上的物种灭绝。但是,这次灭绝对陆地的影响至今存在较多争论。

国家自然科学基金委员会中国学者在铁电拓扑的可控拓扑相变领域取得重要进展(图)

拓扑 相变 电子

2025/4/1

在国家自然科学基金项目(批准号:12125407、92166104、11934016、12325402、12174347、12474021、U21A2067)等资助下,浙江大学材料科学与工程学院张泽教授、田鹤教授团队与浙江大学材料科学与工程学院洪子健研究员、浙江大学物理学院谢燕武教授、郑州大学郭海中教授等合作,在铁电材料的可控拓扑相变领域取得进展。该成果于2025年1月8日以“热激活铁电拓扑的多态...

近日,山东农业大学水利土木工程学院尹航副教授团队在期刊《Construction and Building Materials》发表题为“Issues of standardizing C-S-H molecular models: Random defect distribution and its effects on material performance”的研究论文。山东农业大学水利土木...

在国家自然科学基金项目(批准号:12034003、11427902、91950201、12004077、92365204、12274298)等资助下,复旦大学物理系吴施伟教授研究团队应用自主研发的相位分辨非线性磁光显微技术,在二维范德瓦尔斯磁性材料中发现了一种新的多态性——“磁多态性”,并实现了原子层厚度下的磁多态分辨与操控。研究成果以“二维层间反铁磁材料中磁多态性的分辨和操控(Resolving...

中国科学院科学家揭秘脊椎动物突破高压生存禁区的适应性重塑和演化轨迹(图)

脊椎动物 高压 演化

2025/3/24

由中国科学院全球深渊研究团队研究员何舜平主导,联合中国科学院深海科学与工程研究所、水生生物研究所以及西北工业大学等单位科研人员完成了关于深海鱼类研究的重要研究成果。该研究是在中国科学院部署实施的“全球深渊深潜探索计划”(Global TREnD)的支持下,基于我国自主深潜技术获取的深海和深渊鱼类样本库,首次实现了从基因到生态系统层面的多维度突破。

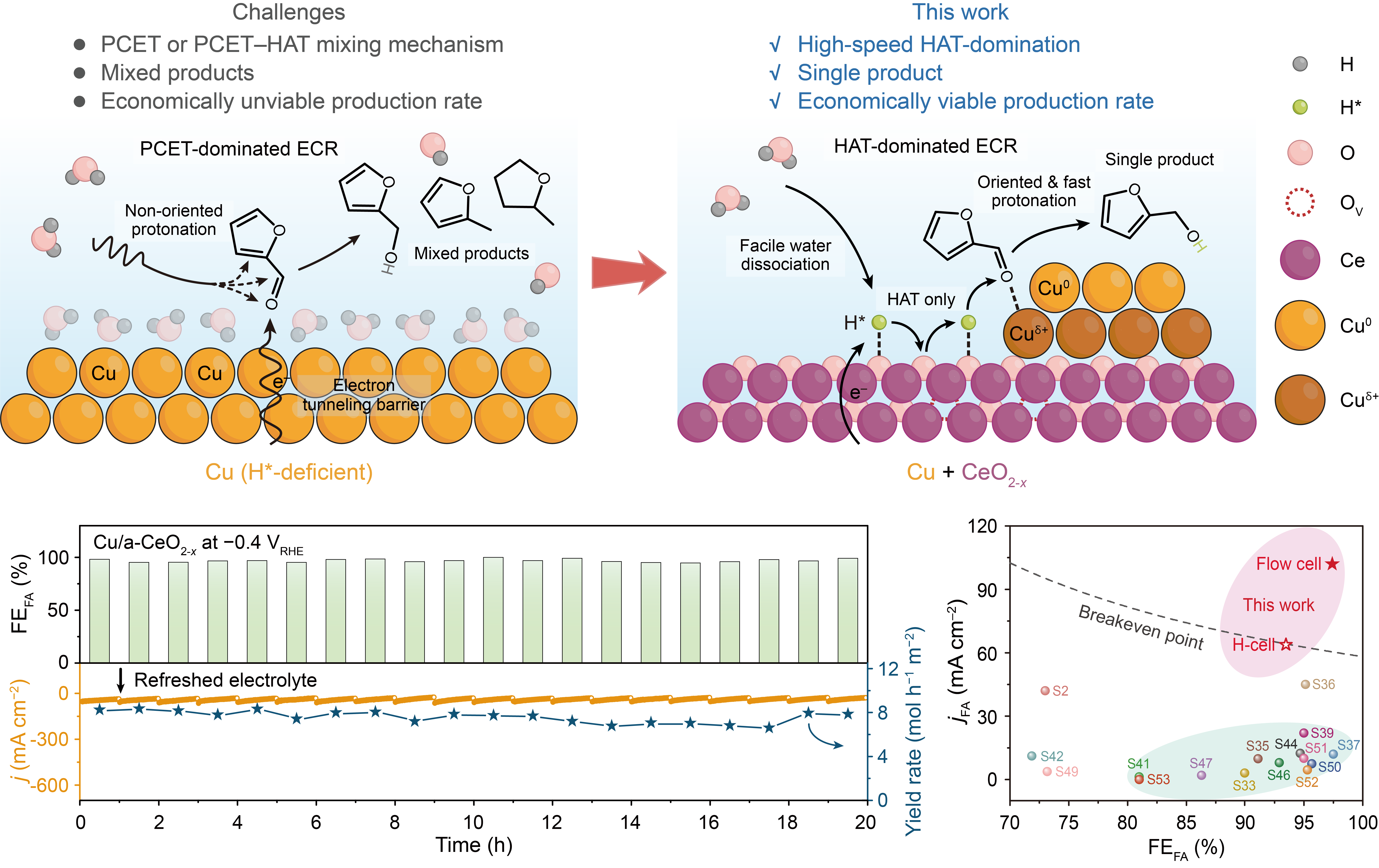

中国科学院化学研究所万立骏/胡劲松团队在生物质电催化还原提值研究方面取得新进展(图)

万立骏 胡劲松 催化 耦合

2025/3/26

将生物质资源转化为高附加值化学品,对于可再生碳资源增值具有重要意义。其中,糠醛是一种代表性的木质纤维素衍生的生物质平台分子,其主要的下游产物为糠醇。糠醛通过电催化还原(ECR)过程制备糠醇是一种绿色、安全、可持续的工艺,具有操作条件温和、可耦合可再生电力驱动等特点。然而,在传统的铜基催化剂上,糠醛的ECR过程动力学缓慢,且通常得到混合产物,难以满足工业化需求。开发高活性、高选择性的糠醛ECR催化剂...

中国科学院力学所在柔性可弯曲超声相控阵传感器方面取得进展(图)

柔性 超声 传感器

2025/3/26

超声相控阵传感器因其在医学诊断、工程结构无损检测以及结构健康监测等领域的广泛应用而备受关注。传统超声相控阵传感器通常为平面刚性结构,难以贴合曲面目标(如人体表面或工业管道),导致界面处产生强烈的超声反射,进而影响检测性能。柔性超声相控阵传感器的出现为克服这一局限性提供了新思路,能够实现与曲面的完美贴合。近日,中国科学院力学研究所成功研发了一种用于曲面构件无损检测的柔性可弯曲超声相控阵传感器(BPA...

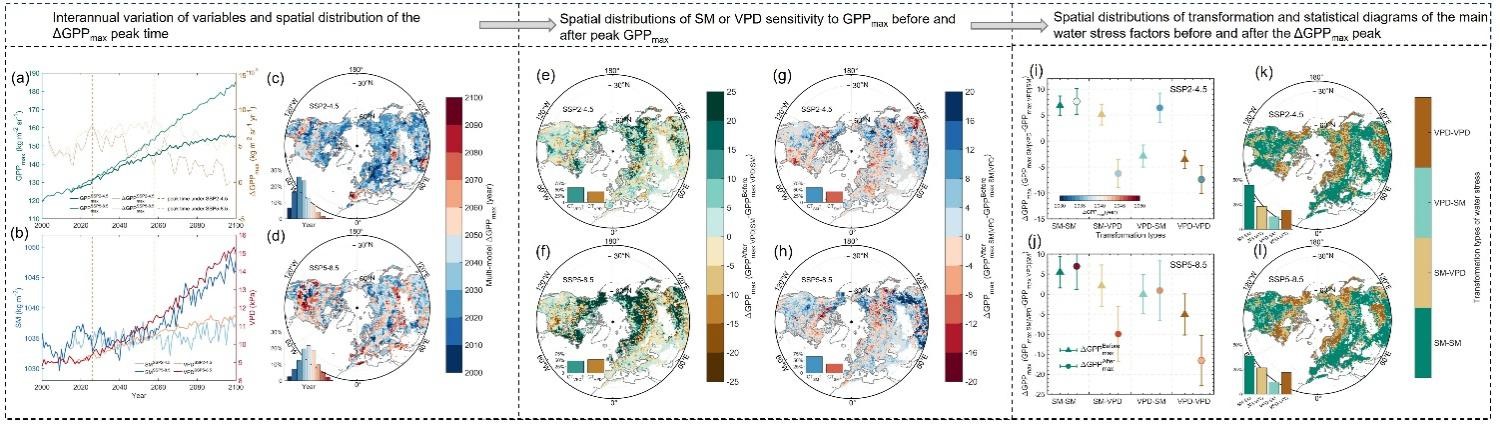

中国科学院研究发现未来土壤水分变化将减缓北半球生态系统生产力发展(图)

土壤 生态系统 耦合

2025/2/27

北半球巨大的陆地碳汇主要源于与气候变化相互作用的总初级生产力升高。气温升高加剧植被的水分压力,通过陆-气耦合过程与饱和水汽压差和土壤水分产生强烈的相互抵消或叠加效应,进而对生态系统生产力产生复杂的交互影响。尽管生态系统生产力与饱和水汽压差和土壤水分相关的证据很多,但解耦过程中温度的潜在影响常被忽视。目前,关于未来生态系统生产力受不同水分主导作用格局变化的影响尚不明晰。

湖泊不仅是重要的生态系统,更是全球碳循环的重要环节。然而,随着富营养化的加剧,许多湖泊已逐步沦为温室气体排放的“热点”,加剧了全球气候变化。2025年2月25日,一项新研究揭示了一种潜在的解决方案:沉水植物修复不仅能改善湖泊水质,还能通过增强微生物碳泵,促进溶解有机碳封存,从而减少温室气体排放。

该研究以Macrophyte Restoration Promotes Lake Microbial...